朝ドラ『あんぱん』第6週で、朝田家に突然届いた“赤紙”。受け取ったのは、家族同然に暮らしてきた青年・豪(ごう)でした。

召集令状が届いた瞬間の張り詰めた空気、豪の表情、家族の沈黙――視聴者の間では「死亡フラグでは?」「戦争のリアルが始まった…」とSNSでも大きな話題になっています。

そもそも、“赤紙”とは何だったのか?届いたら何をしなければならなかったのか?断ることはできたのか?そして、豪の運命はどうなるのか――?

本記事では、『あんぱん』に登場した召集令状の意味や仕組み、当時の徴兵制度、そして時代背景を実話ベースでわかりやすく解説します。

戦地に行く家族を皆で盛大に見送るシーンは実話なのかな?「赤紙=死の通知」とも言われた、戦時下の若者の現実に迫ります。

『あんぱん』豪に届いた召集令状が話題に!赤紙は“死の手紙”なのか?

朝ドラ『あんぱん』第6週では、朝田家で働く若者・豪に召集令状(通称:赤紙)が届くという重たい展開が描かれました。

家族同然に過ごしてきた人物に突如“戦場への呼び出し状”が届くという事実に、SNSでは放送直後から騒然。「まさか…」「豪くん、死なないで…」という声があふれました。

え、これって…朝ドラ恒例の死亡フラグじゃない!?赤紙が届いた時点で覚悟する時代って、ほんと辛すぎる…。

🏃♀️#あんぱんのなかま🖌

— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) March 9, 2025

原豪 🖊 #細田佳央太

釜次のことを尊敬してやまない、若き石工。

朝田家の一部屋に住まわせてもらっている。

真面目で無口な豪ですが、心には熱いものを持っています💪#朝ドラあんぱん

📅3月31日(月)スタート🏃 pic.twitter.com/ZGZVgrav5R

視聴者にとっては“赤紙=死の宣告”というイメージが根強くあります。それもそのはず、赤紙が届いた多くの若者が、そのまま戦地で命を落とした事実があるからです。

特に戦局が悪化した昭和18年以降は、「行けば戻れない」「生きて帰れない」と多くの国民が知っていました。だからこそ、ドラマでの“赤紙”描写は一気に緊張感を高め、多くの人の感情を揺さぶったのです。

しかし、そもそも召集令状とはどのような制度で、どんな仕組みで届くものだったのでしょうか?

【時代背景①】召集令状=赤紙とは何か?どんな種類があるの?

“赤紙”という言葉はよく知られていますが、正式には何を指し、どのような役割を持っていたのかを整理してみましょう。

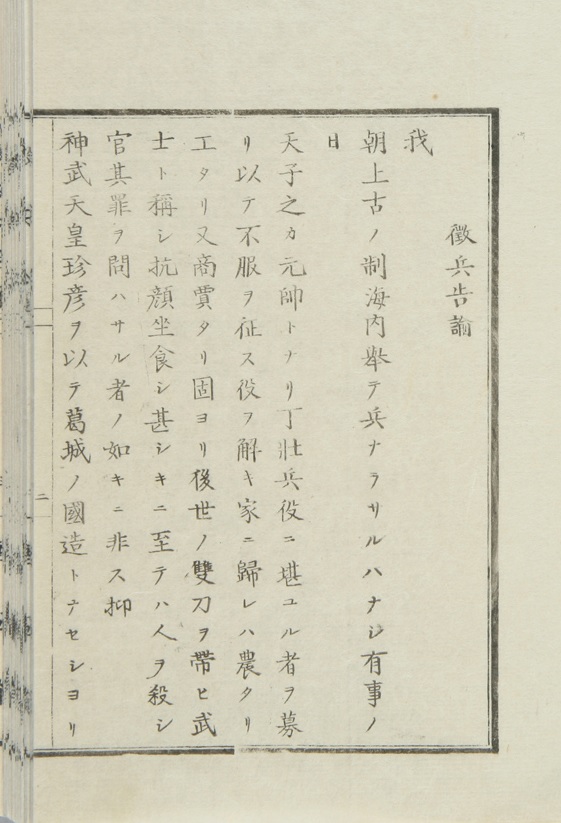

赤紙の正式名称と役割

赤紙(あかがみ)は俗称で、正式には「召集令状(しょうしゅうれいじょう)」または「応召通知(おうしょうつうち)」と呼ばれるものです。これは日本政府が徴兵された国民に対して軍への出頭を命じる公式文書でした。

なぜ「赤紙」と呼ばれたのかというと、通知用紙の縁が赤く縁取られていたからです。特に戦時中のものは赤枠で囲まれており、視覚的にも強烈な印象を与えるものでした。1

赤枠ってそんな理由!? でも…目立つし、逃れられない圧がある…!赤いし、血のにおいがするよ…。

召集の種類と対象年齢

徴兵制度にはいくつかの段階があり、送られる召集令状も種類によって内容が異なっていました。

主な分類は以下の通りです。

つまり、必ずしも「赤紙=若者」ではなく、過去に兵役を終えた30代や40代の男性が呼び出されることも珍しくありませんでした。

また、戦況が悪化した昭和18年(1943年)以降は、徴兵の対象が急拡大。大学生や高等学校在学中の若者にも次々と赤紙が届くようになり、「学徒出陣」が社会問題化しました。3

豪は20代っぽね?もし10代だったなら、本来は“まだ呼ばれない”年齢ということに…。戦争末期は関係なくなるのがリアルでつらい…。

ドラマ『あんぱん』の時代設定は昭和14年ごろ(1939年)ですが、日中戦争が長期化していたことから、20歳前後の若者にも召集が届き始めたタイミングと言えるでしょう。

【時代背景②】召集令状が届いたらどうなる?手続きと流れを解説

赤紙(召集令状)が届いた瞬間、若者たちの運命は大きく動き出します。そこから出征に至るまでの流れは、制度として厳密に決められていました。

届いてから出征までのタイムライン

召集令状は、ただの通知ではなく「国家からの命令書」。その中には、以下のような内容が明記されていました。

- 出頭日:○月○日 午前○時

- 出頭先:○○部隊○○連隊(たとえば広島第5師団など)

- 服装や持ち物の指示:下着・軍手・履物など

召集令状が届いた後の一般的な流れは、以下のとおりです。

- 通知(赤紙が届く)

- 指定された集合場所・日時に出頭

- 簡易な健康検査(再検査)・装備の受領

- 数日間の待機・訓練(事前教育)

- 編成された部隊で戦地へ出発(出征)

出頭は数日後に指定されることもあれば、緊急の場合は翌日や当日ということもありました。

突然『明日から兵隊です』って、心の準備なんてできないよ。出征の日まで家族と過ごす時間、どれだけ貴重だったんだろう…。

この短期間で、家族との別れ、荷造り、精神的な覚悟すら終わらせなければならない。それが当時の若者に課された現実でした。

拒否・辞退はできた?罰則は?

結論から言うと、赤紙は基本的に“拒否不可”でした。

逃げたり隠れたりすれば「脱徴兵者」として警察に追われ、家族ごと“非国民”とされるリスクも!

それでも一部には免除・猶予制度が存在しました。

- 病気・精神疾患の診断書がある場合(再検査で不合格)

- 家族の介護など、やむを得ない家庭事情がある場合(ただし、ごくわずか)

- 徴兵猶予中の大学生・高等教育機関在学者(ただし、戦局悪化で無効に)

昭和18年以降の「学徒出陣」で、大学生たちに次々と赤紙が届くようになった背景には、この猶予制度が打ち切られたことがあります。

“学ぶか、戦うか”を選ぶ選択肢すらなくなっていく…。選べないのがまた、時代の理不尽なんだね。

【ネタバレ】豪の運命はどうなる?死亡フラグか、それとも…

『あんぱん』で豪に赤紙が届いた瞬間、多くの視聴者が思ったのは――「これって、死亡フラグじゃないの…?」という不安でした。

実際、朝ドラでは“赤紙=戦死の予兆”として描かれるケースが非常に多いのが事実です。家族や恋人との別れを涙で見送った後、戦死通知が届く…という展開は、視聴者の涙腺を容赦なく刺激してきました。

しかし、現時点で豪のモデルとなる実在人物は確認されていません。『あんぱん』はやなせたかし氏の半生がベースとなっていますが、豪のような「住み込みの若者」が実際に朝田家にいたという記録は見当たりません。

そのため、豪はドラマオリジナルキャラクターの可能性が高く、「生きるか死ぬか」も脚本次第と考えられます。

豪くんには生きて帰ってきてほしいよ…!赤紙出るだけで泣ける時代背景よ…。ほんと、見てるこっちも覚悟がいる…。

仮に戦死する展開であれば、嵩やのぶに「戦争の現実」を突きつける重要な存在として描かれるかもしれません。一方で、もし生きて帰ってくるなら、“希望”や“再生”の象徴となるポジションもあり得ます。

どちらにせよ、豪の運命は『あんぱん』の戦中編の鍵を握る重要な展開であることは間違いありません。続きを見届ける覚悟が必要になりそうです。

🏃♀️#きょうのあんぱん🖌

— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 30, 2025

「……豪ちゃん、うちの縁談、どう思う?」

「お金持ちやし、えい話やと思います」

「……そう? ……そうでね」#河合優実 #細田佳央太#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/sS3twerUDH

\ネタバレOKな人はこちら/

≫【あんぱん】蘭子の結婚相手は誰?蘭子と豪の恋路の結末はこちら

≫【あんぱん】赤紙をもらい戦地に赴いた豪の結末は?のぶの結婚についても

【時代背景③】徴兵令とは?明治から昭和までの兵役制度の基礎知識

赤紙=召集令状は、突然送られてくる「出征命令」でしたが、これは長い歴史を持つ制度に基づいています。では、そもそも日本の徴兵制度はいつ、どのように始まったのでしょうか?

徴兵令とは?制度の成り立ち

日本で徴兵制度が始まったのは、明治6年(1873)1月のこと。明治新政府が近代国家を目指す中で、「徴兵令(ちょうへいれい)」を発布し、それまで武士が担っていた軍事力を全国民による兵役制へと切り替えました。

当初は「満20歳の男子はすべて兵役に服する」とされていましたが、実際には多くの例外(免除)があり、主に中流以上の家庭が対象になっていました。

その後、時代と戦争の進展に応じて制度が変化していきます。

- 1894日清戦争

軍の本格的な実戦運用が行われ、制度の現実味が増す

- 1904日露戦争

国民の徴兵意識が強まり、「戦うことは名誉」という価値観が広がる

- 1941太平洋戦争

制度が極限まで拡大され、学生や病人を含む多数の若者が戦場へ送られるように…

つまり、徴兵制度は単なる“法律”ではなく、国の方針と国民感情に深く結びついた仕組みだったのです。

戦時中の徴兵制度の現実

制度上は“全国民平等”のように見える徴兵令ですが、実際にはさまざまな不平等や地域差が存在しました。

例えば…

- 大家族の長男や一人息子は“免除”されやすかった(生活維持のため)

- 富裕層は進学・健康診断・コネなどで兵役を回避しやすかった

- 農村部では“村全体で送り出す”という空気があり、拒否しづらい風潮も

また、多くの地域では「兵隊になること=一人前の男」という名誉的な価値観が根付いていました。これは政府主導のプロパガンダや教育の影響も強く、「赤紙が来たことを誇りに思うべき」という雰囲気が形成されていたのです。

制度もだけど、まわりの“空気”って怖い。赤紙は“通知”だけじゃなくて、“人生の重圧”でもあったんだね。

実際、戦場に行った兵士の多くは、国家のためではなく、家族や村の期待を裏切れなかったという思いで戦っていたとも言われています。

まとめ:『あんぱん』が描く“赤紙”の重さと戦時下のリアル

ドラマ『あんぱん』で豪に届いた赤紙は、ただのストーリー上の演出ではなく、「命の通知書」としての現実」を映し出す重要な要素です。

豪だけでなく、当時の若者すべてが同じような不安・恐怖・覚悟を抱えていたことを思えば、彼に感情移入せずにはいられません。

“豪の赤紙”は、あの時代の若者全体の象徴。背景を知ると、ドラマの一言一言がもっと重く響く…。

こうした歴史的背景を知ることで、『あんぱん』の描写はより深く、よりリアルに感じられるはずです。実際に召集令状が届き、急ぎ結婚する例もあったのだとか…。豪の運命と戦時下の結婚事情については、こちらの記事を参照ください。

≫【あんぱん】蘭子の縁談は実話?昭和10年代の結婚、恋愛事情はこちら

参考文献、資料:

- 臨時召集令状(赤紙)表面(奈良県立図書情報館) ↩︎

- 手紙にみる戦中の生活(滋賀県立大学 学芸員課程) ↩︎

- 戦史叢書シリーズ(防衛研究所) ↩︎

- 日本軍の人的戦力整備について―昭和初期の予備役制度を中心として―(防衛研究所) ↩︎

コメント