大河ドラマ『べらぼう』第13話では、座頭金(ざとうがね)という江戸時代の“お上公認の金貸し制度”が、森忠右衛門親子の没落を通して描かれました。

「盲人による金貸し?」「幕府が黙認?」と驚いた方も多いはず。本記事では、13話の感想をふまえながら

- 森忠右衛門と息子の“出家逃亡”は史実だったのか?

- 座頭金とは何か?どれほど恐ろしい制度だったのか?

- 鳥山検校のモデルと、幕府の対応の真相とは?

――をやさしく解説&考察していきます!

“官金”って言うけど、実質“闇金”だったんじゃ…!?現代の庶民感覚と近いようにも案じた、田沼意次の怒り、その発端について見ていこう。

13話『お江戸揺るがす座頭金』考察:森忠右衛門の出家と鳥山検校の圧力

『べらぼう』第13話では、幕府の旗本・森忠右衛門とその息子が、借金の末に一家で出家・逐電(ちくでん=逃亡)するというショッキングな展開が描かれました。

しかし、期待していた御番入りは実現せず、借金だけがのしかかり…。最終的に森親子は、髪を剃り、家名を捨てて、身分を隠して逃げるという結末に。実際に坊主姿で出頭した父子の姿は、将軍・家治の前でも異様な存在感を放っていました。

武士が一族で出家するなんて…よっぽど追い詰められてたんだね。座頭金を取り締まっているのは当道座。そのトップは検校…ってことは…?

イッチー(市原隼人)が演じている、あの優しい鳥山検校って実は、めちゃくちゃ怖いのでは!?笑顔の裏に夜叉が見えるよ~。

第9回「玉菊燈籠恋の地獄」、本日もご覧いただきかたじけ茄子🍆

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 2, 2025

初会の心遣いに打たれ瀬川に心を奪われた鳥山検校。身請けの話がまとまりました。

ご感想、お待ちしています🦊https://t.co/fCNmVA2tfD#大河べらぼう#市原隼人 pic.twitter.com/kFq4yEjTmK

鳥山検校は直接手を下すことはありませんが、その取り立ての圧力は圧巻。「家督を渡せ」だの「息子を出家させろ」だの、まさに武家社会の隙を突いた合法的脅しに見えました。

この一件で、鳥山検校と座頭金の恐るべき影響力が、幕府や将軍家にとっても無視できない問題となっていきます。

座頭金とは?江戸幕府公認の“盲人金融”制度を解説

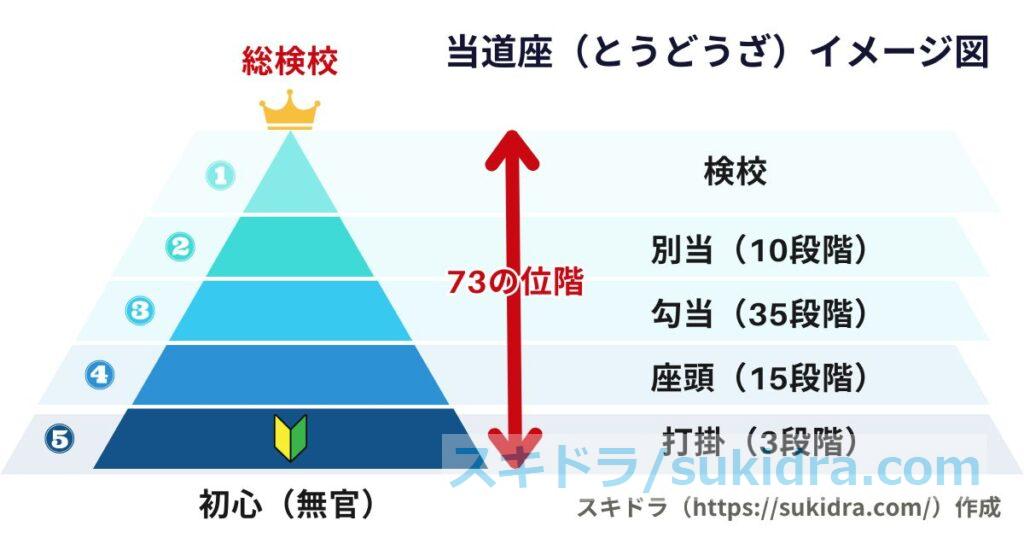

そもそも「座頭金(ざとうがね)」とは何か?ドラマでも解説がありましたが、これは江戸幕府が公認していた盲人たちの組織「当道座(とうどうざ)」が営んでいた高利貸しのことです。

当道座のメンバーは、視覚障害者でありながらも、琵琶法師や鍼灸、あん摩などの職業で生計を立てるプロ集団。その中でも最高位の「検校(けんぎょう)」は、強い権限を持ち、組織を動かす存在でした。

≫“座頭”は当道座の役職名!江戸時代の盲目の役職「当道座」の歴史解説はこちら

利子や取り立て方法も自由って…公認の金貸しなのに、怖さは現代の闇金以上!?でも、座頭はもとをただせば、視覚障害者の自立支援制度の側面があったんだよね。

実際には、当道座の制度には福祉的な意味もありました。障害を持つ人々が自立して生きていけるようにという配慮もあり、社会的には尊敬される側面もあったのです。

しかし、その制度が悪用されはじめると、権力と金が結びついた“怪物”のような存在になってしまう…。鳥山検校のような人物は、その象徴だったのかもしれません。

森忠右衛門と息子のモデルは実在!文献に残る“出家逃亡”の記録

『べらぼう』13話で描かれた、森忠右衛門とその息子・震太郎の逃亡劇には、実在する史実が背景にあります。

この事件は、1934年に出版された中山太郎の著書『日本盲人史』にも詳しく記録されており、時代は安永7年(1778年)。まさにドラマの時代設定と一致するリアルな出来事です。

史実の森親子、本当に“家を捨てて逃げた”っていうのがリアルすぎ…!でも逃げなきゃ、家督どころか、命が危なかったんだね…。

この事件は、江戸でも大騒動になり、奉行所が総出で行方を追ったとの記録も。当時の座頭金の影響力が、どれだけ恐ろしいものだったかが伝わってきます。

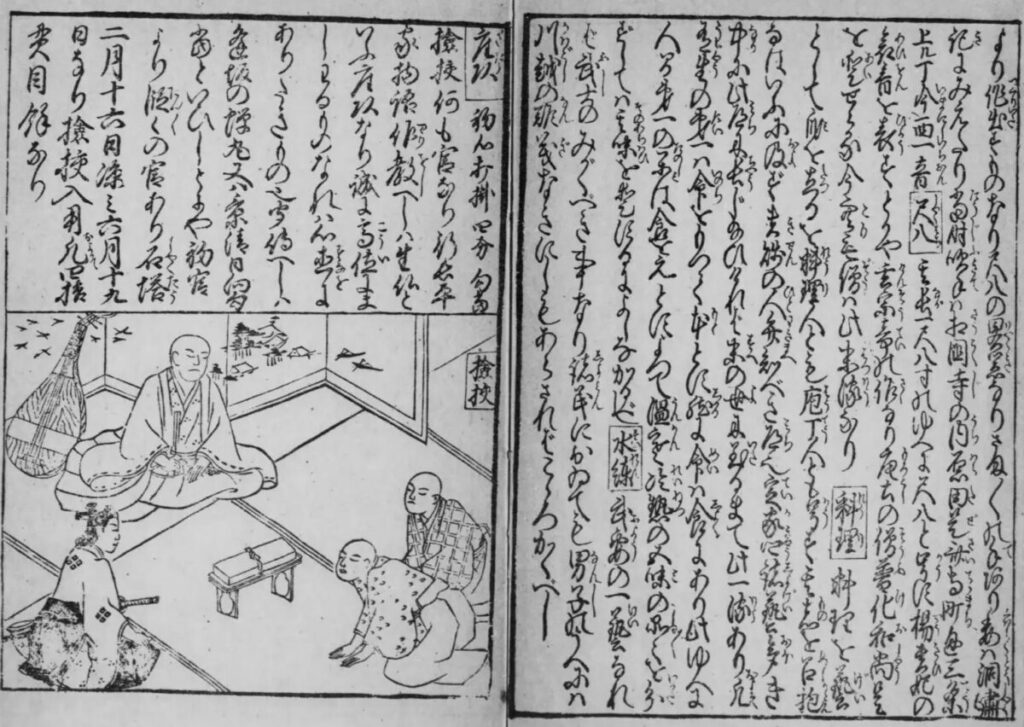

【史料から読み解く】座頭金の取り立てはどれほど過酷だったのか?

座頭金が恐れられていた最大の理由は、その取り立ての厳しさにありました。

たとえば武士の屋敷では、玄関のど真ん中に上がり込み、恥をさらすように大声で借金を責め立てる。町人や商人の家では、近所中に聞こえるように悪口を言いふらし、信用を失わせるという、まさに社会的制裁。

さらに、史料にはこんな衝撃の一文も残されています。

「老人小児などの衣服を脱とりて返済する事になれり」

つまり、子どもやお年寄りの服までも差し押さえられるという、過酷すぎる取り立てが当たり前だったというのです。

えっ、子どもの服まで!?これじゃ逃げるしかないよね…。“徳川の世”の歪みが、座頭金に凝縮されてる感じがするなぁ…。

こうした状況に、さすがの幕府も動かざるを得なくなり、田沼意次が将軍に進言し、座頭金の取り締まりに着手することとなりました。

庶民だけでなく、武士階級まで巻き込む「合法的闇金」と化していた座頭金。その存在は、まさに幕府体制の歪みを浮き彫りにする象徴だったのです。

#大河べらぼう ダイジェスト👍https://t.co/1ZiBNTGems

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 31, 2025

第13回の見どころを2分に凝縮してお届け⏱ pic.twitter.com/NKyHi1dJLB

実在の鳥山検校はどんな人物?座頭金と“特権階級”としての闇

『べらぼう』第13話で、一気に「裏の顔」を見せた鳥山検校。実はこの人物、史実残っている実在した人物です。

「検校(けんぎょう)」とは、当道座(とうどうざ)と呼ばれる盲人の職能組織の最高位の役職名。江戸幕府から特権を与えられた組織で、視覚障害者の自立支援を目的に、鍼灸・音曲・按摩・金貸しなどを職業として許可されていました。

教養人で芸事にも長けている鳥山検校。#市原隼人 さんは「奏でる音色から江戸を生きた検校を感じてもらえたら」と三味線の稽古を重ね、吹き替えなしで本番に臨みました。

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 23, 2025

ドラマを見返す👇https://t.co/w2Vl9480nG#大河べらぼう #小芝風花 pic.twitter.com/SJGO126YsL

“検校”って役職名で、お金と権力が一体化してたってことかぁ…。『人倫訓蒙図彙』に描かれた検校も何だか、周囲から崇められている感じがするね。

弱き者(盲人)を助けようとした結果、与えすぎて組織も肥大化ってこと?なるほど…蔦重や瀬以との対立も、立場の違いが際立ってきたね…!

ドラマの鳥山検校も、最初は理知的で穏やかな人物として描かれていましたが、瀬以との愛情が壊れかけた瞬間、権力を盾に人を追い詰める「もう一つの顔」が明らかになります。

「所詮わしは客ということか?」

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 30, 2025

配信は👉https://t.co/ADKLwCcyX1#大河べらぼう#市原隼人 #小芝風花 pic.twitter.com/q2KdUjpNkW

このキャラ変は、単なる演出ではなく、「特権階級の傲慢と孤独」を象徴していたとも言えます。

【考察】なぜ幕府は座頭金を放置した?田沼意次の狙いとは?

そもそも、なぜ幕府は座頭金という“高利貸し”を長年放置していたのでしょうか?

その答えは、座頭金が幕府にとって“都合のいい金の循環システム”だったからです。

意次の“徳川は誰を守るべきか”ってセリフ、重かった…!この時代の“経済政策”が破綻しかけてたのがよくわかるね。

しかしその一方で、座頭金によって武士階級の没落が加速。高利で首が回らなくなった旗本・御家人が、家名を捨てて逃げる事件も相次ぎました。

それを見かねたのが、田沼意次(たぬまおきつぐ)。

第13話では、田沼が将軍・徳川家治に進言し、「座頭金の実態を暴いて取り締まるべき」と主張。これは史実にもリンクしており、田沼政権の社会改革の一端を象徴するエピソードなのです。

座頭金は、ただの金貸し制度ではなく、幕府の財政・身分制度・庶民の暮らしにまで影響を与える「構造そのものの歪み」だった――そうドラマは伝えているのかもしれません。

まとめ:座頭金=幕府の“表と裏”を映す鏡だった

第13話は、鳥山検校の権力、森親子の没落を通じて、「制度としての正しさ」と「人を追い詰める現実」のギャップを突きつけてきました。

座頭金という制度は、福祉と金融、表と裏が共存する複雑な存在。そこに翻弄された森家の姿は、武士階級の没落と幕府の限界をリアルに映し出していました。

そして物語は、蔦重・瀬以・検校の愛憎劇へと加速。「徳川は誰を守るべきか?」という田沼の問いが、江戸の未来を揺さぶります。

#大河べらぼう 次回は…

— 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」日曜夜8時 (@berabou_nhk) March 30, 2025

4月6日(日)

第14回「蔦重瀬川夫婦道中」

蔦重(#横浜流星)は大文字屋(#伊藤淳史)から空き店舗が出ると聞き、独立し店を持てないかと考える。そして、いね(#水野美紀)からエレキテルが効果のない代物だときき…。https://t.co/BkutIgxoHW pic.twitter.com/NfEYOXlemM

“座頭金”が、こんなに重要だったなんて…。日本史で習ったっけ…?“べらぼう”、エンタメなのに社会派で勉強になる~。

“座頭金”の取り締まりから幕府の没落が始まるのかな!?必要悪としてあった貸金がなくなっても、お金に困っている人はいるわけで…今後が気になるね。

≫鳥山検校と瀬以、蔦重の三角関係はどうなる?べらぼう13話ネタバレ感想はこちら

参考文献・出典:

鳥山検校の「汚い金」(PRESIDENT Online)、「座頭貸し」の”奇抜な取り立て”(東洋経済オンライン)、【大河ドラマ べらぼう】第13回回想(美術展ナビ)、Wikipedia(鳥山玉一)、Wikipedia(森忠右衛門)

コメント